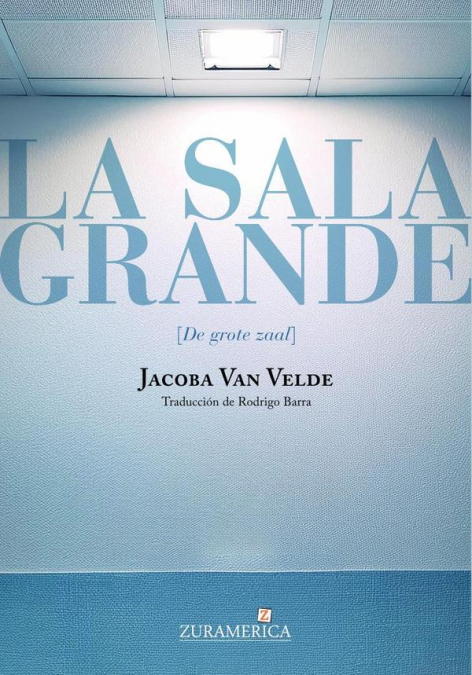

Jacoba Van Velde / Rodrigo Barra

En La Sala Grande resuena la voz intransigente de la vejez. Y en seguida creemos oír como un eco de antiguas palabras: “Soy viuda... ¡antes fui muy seria y no he nacido para convertirme en esqueleto!”. La que habla es una mujer acabada, paralítica, exangüe, postrada en la sala de un asilo. Y habla de un tema casi prohibido en la literatura: la disolución intelectual y física de los seres cuyo fin está cerca. Con voz auténtica y fidedigna. Quien afirma esto respira diariamente ese olor indefinible a ropas tiesas por el apresto, a carne macerada e irritante como el polvo de los graneros, y que rodea, como una aureola nefasta a aquellos y a aquellas que “El tiempo ha excluido de la vida”. No hay más que una vejez: la suerte de la que yace en un camastro de hospital y la de la viuda sentada en su butaca es una misma. La camisa áspera de la recluida en el asilo cubre igual decadencia que esa coquetería fúnebre bajo la cual, restos humanos, con el corazón palpitante aún, querrían participar en el carnaval de una vida que se deshoja. Los ojos resplandecientes de los ancianos contienen, en su brillo triste, una excusa por seguir luciendo un rostro que se desmorona; pareciendo decir: “¡Sí, soy yo! Toda v í a es toy aquí ” . Esos seres humanos semipetrificados se asemejan extrañamente, sin embargo, a los adultos y a los niños que ellos mismos fueron. Y a menudo no valen mucho más. En ellos, el querer vivir no se ha extinguido. El deseo, la pasión, el capricho sobreviven. A ninguno, la experiencia de los años había comunicado esa sabiduría o esa serenidad de los bondadosos abuelos que aparecen en los libros. Una mujer vieja, esposa abnegada y madre tierna, es la débil heroína de esta historia. Sueña en medio de otras mujeres, tan viejas como ella, menos prudentes que ella y que, desde una sala de hospicio, miran a través de las ventanas la ciudad donde se desarrolló su pasado. 10